“Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus

O livro “Quarto de Despejo” eu o li em janeiro de 2022, logo após retornar de uma viagem à capital paulista. Como gosto de São Paulo, esse é um roteiro sempre presente em minhas viagens, e eu posso dizer que desta última ida a impressão é que os moradores de rua e os usuários de droga aumentaram. No Museu de Arte de São Paulo (MASP), a quantidade de pessoas morando sob o vão livre me espantou. E por que estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Carolina, por mais que registre a década de 1950 paulista, é atual, é atemporal. A fome é atemporal, por isso o poder de seu livro.

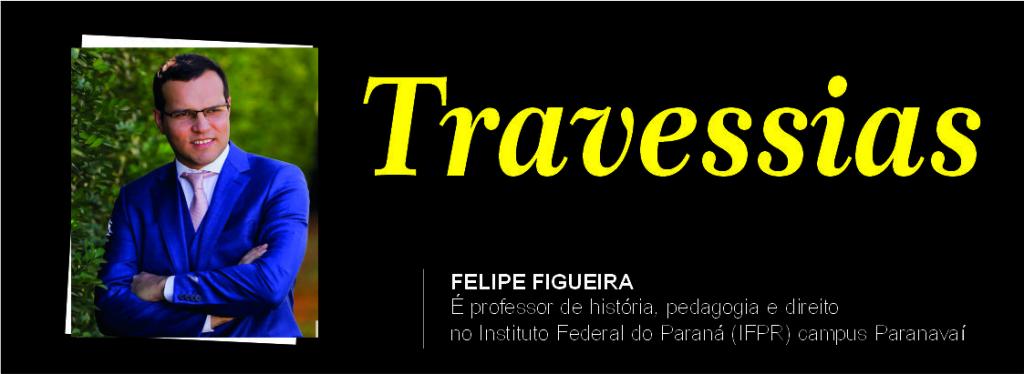

Fotografia da exposição “Carolina Maria de Jesus – Um Brasil para os Brasileiros”, no Instituto Moreira Salles, em que é possível verificar aspectos da estética periférica, como o mapa do Brasil feito de esponjas de lavar louça. É possível visualizar, também, uma imagem de Carolina de Jesus, uma frigideira e a frase, de sua autoria, “... O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora.”

“Quarto de Despejo” é o “diário de uma favelada”, como diz o subtítulo da obra. E qual seria o dia a dia de Carolina, uma mulher negra, mãe de três filhos, solteira, catadora de papel e tudo o mais que pudesse ser vendido e moradora de favela? Em duas frentes: a luta pela comida e a luta para formar um bom caráter nos filhos. Quanto à luta pela comida, esse é o maior dilema do livro, a ponto da fome receber até uma cor, a amarela. Quando Carolina estava com fome (várias vezes), o mundo se manifestava amarelo. Quanto à luta para formar os filhos, eis uma tarefa difícil, pois, como a escritora insiste em afirmar, a favela é um inferno, um lugar terrível para viver e crescer.

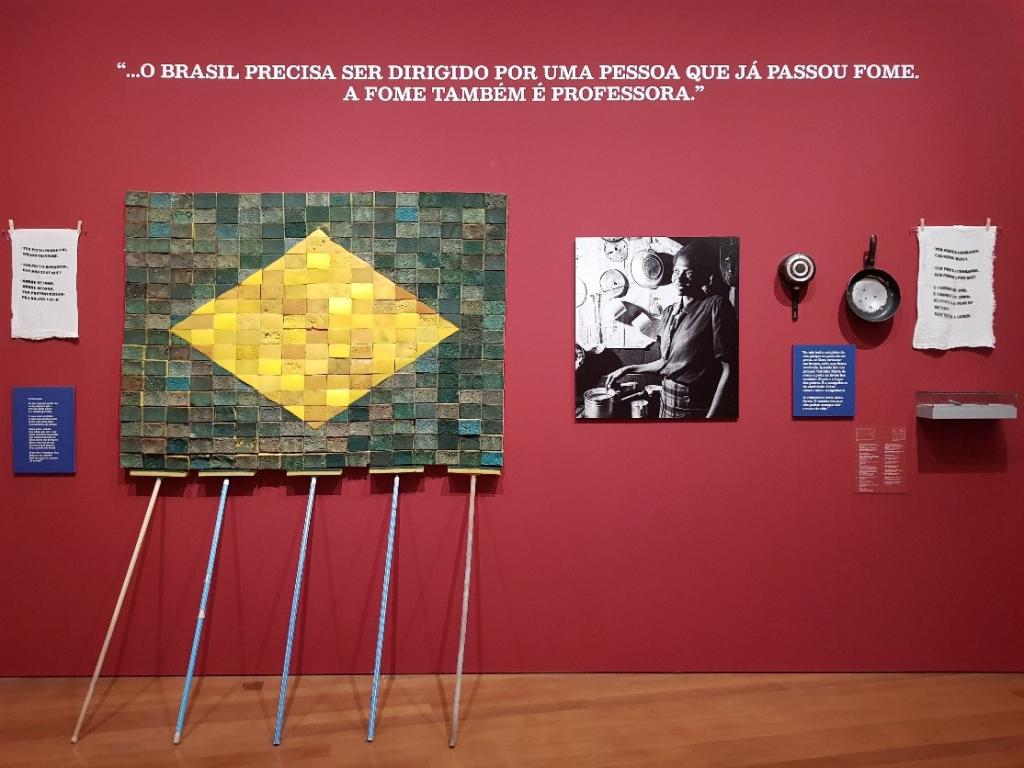

Fotografia da exposição, com destaque para a frase “É dos ditadores não gostar da verdade e dos negros” e imagens de Carolina em jornais.

O que é interessante em Carolina, também, é a sua visão política apurada. Sobram críticas a Juscelino Kubitschek, a Carlos Lacerda, a Adhemar de Barros e a outros políticos que apareciam na favela de quatro em quatro anos: “Eu não gosto do Kubstchek. O homem que tem um nome esquisito que o povo sabe falar mas não sabe escrever.” (JESUS, 2021, p. 78).

Quem pensa que só porque Carolina tinha só o segundo ano do atual ensino fundamental não tinha consciência política, muito se engana. O seu olhar de mundo é sagaz. E não é porque ela teve pouco acesso à escola que teve pouco acesso à cultura formal, prova disso é sua ironia a Casemiro de Abreu: “E eu pensei no Casemiro de Abreu, que disse: “Ri criança. A vida é bela”. Só se a vida era boa naquele tempo. Porque agora a epoca está apropriada para dizer: ‘Chora criança. A vida é amarga’”. (JESUS, 2021, p. 35-36). Além disso, são vários os momentos em que Cecília diz ouvir tango e valsas vienenses.

Carolina precisava sair de casa para catar papel, ferro e tudo o mais que pudesse vender, conforme dito. Na maior parte das vezes, levava a filha Vera Eunice, que ainda era uma criança fora da idade escolar. Seus outros filhos, João e José Carlos iam para a escola. Carolina queria muito que eles estudassem e que não parassem os estudos pela metade ou pelo início mesmo, ou que caíssem no horrível modo de vida dos favelados por ela retratado. E que modo horrível é esse? Brigas, prostituições, bebidas e brigas de novo. É nesse contexto de criação dos filhos que algo surpreendente aparece nas páginas da escritora: a situação da legislação menorista da década de 1950, marcada pela Doutrina da Situação Irregular.

Segundo o professor Roberto da Silva, da Universidade de São Paulo, e autor do livro “Os filhos do Governo”, a legislação menorista brasileira possui as seguintes fases:

|

FASES |

INTERNO |

INSTITUIÇÃO |

|

Filantrópica |

Bastardo |

Benemérita |

|

Filantrópica-Higienista |

Exposto |

Entidade sanitarista |

|

Assistencial |

Assistido |

Promotoria social |

|

Institucional (Do Código de Mello Mattos, de 1927, ao Código de Menores, de 1979) |

“Menor” |

“Institucionalização” |

|

Desinstitucionalização – ECA (Cujas ideias surgem com a Constituição de 1988 e são afirmadas no Estatuto de 1990) |

Detentor de direitos |

Asseguradora de direitos |

Quadro comparativo da relação interno/instituição.

Baseado em SILVA, 1998, p. 154.

Continuando, na década de 1950 predomina a Doutrina da Situação Irregular, isto é, as crianças e os adolescentes só existem para as autoridades jurídicas e políticas quando estão em uma situação irregular, por exemplo, usando drogas, em situações de violência e na condição de órfão. Nada de direitos. A questão dos direitos só se tornou forte com o advento da Constituição Cidadã, em 1988, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. Há muitos herdeiros da herança da Doutrina da Situação Irregular que consideram o ECA um absurdo, como se a partir desse Estatuto os pais não mais mandassem nos filhos. Que ideia de mando (enquanto posse) horrível. Vale a pena destacar a síntese do professor Roberto da Silva sobre a institucionalização:

Se o Estado mantém – como manteve e mantém até hoje – alguns milhares de crianças e de adolescentes sob a sua tutela por períodos médios de 12,3 anos e não consegue cumprir a mais elementar das obrigações, que é dotar essas crianças de um cabedal de conhecimentos culturais, intelectuais e técnico-científicos que lhes permitam conquistar a emancipação e a autonomia, no sentido de poderem assumir responsabilidades sobre suas próprias vidas, isso é o atestado final da ineficácia e da falência das políticas públicas de custódia de crianças e de adolescentes. (SILVA, 1998, p. 60).

A autora de “Quarto de Despejo”, quanto ao assunto, constatou a mesma tese defendida pelo professor Roberto da Silva, a saber, que o sistema institucional para acolher os menores é falho e que, na verdade, é potente para promover o caos, a criminalidade. O professor falava de uma “carreira delinquencial” (SILVA, 1998, p. 63-64). Carolina, por sua vez, registrava:

Os meninos perguntaram o meu nome e sairam sorrindo para mim. Penso: porque será que os meninos que fogem do Juizado vem difamando a organisação? Percebi que no Juizado as crianças degrada a moral. Os Juizes não tem capacidade para formar o carater das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado?

... Em 1952 eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no Juizado falar com o Dr. Nascimento se havia possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o Abrigo que ia sair ladrões.

Fiquei horrorisada ouvindo um Juiz dizer isto. (JESUS, 2021, p. 88).

Carolina entendia de legislação menorista? Não, mas a sua sensibilidade lhe permitiu captar essa complexa situação. Outra situação que ela bem relata, mais íntima com o seu dia a dia, é a luta pela comida e as situações de desprezo pela sua condição de favelada. Essa condição é semelhante à de um mendigo, ainda que mendigo e favelado não sejam sinônimos, só o sendo em certas situações, em especial para quem não conseguia distinguir uma condição da outra. Esclarecendo: o mendigo não tem uma casa para morar, o favelado possui. Veja bem, a favela de Carolina era situada no Canindé, na década de 1950. A sua casa era feita de papelão. É essa a situação que Carolina viveu e é essa a sua condição de favelada. Mas, a própria escritora dizia que quando chovia ela se tornava mendiga, seja porque a sua casa tinha muitas goteiras, seja porque ela tinha que mendigar, pois não poderia coletar papel. Nesse contexto, Carolina ironizava até a sua própria casa:

Está chovendo. Eu não posso ir catar papel. O dia que chove eu sou mendiga. Já ando mesmo trapuda e suja. Já uso o uniforme dos indigentes. E hoje é sábado. Os favelados são considerados mendigos. (JESUS, 2021, p. 61).

Cheguei na favela: eu não acho geito de dizer cheguei em casa. Casa é casa. Barracão é barracão. O barraco tanto no interior como no exterior estava sujo. E aquela desordem aborreceu-me. Fitei o quintal, o lixo podre exalava mau cheiro. Só aos domingos que eu tenho tempo de limpar. (JESUS, 2021, p. 47).

A chuva, para Carolina, era a marca do desespero, pois ela não poderia sair para buscar o pão, este, tantas vezes duro. Quando a chuva realmente não a deixava sair, ela tinha que ficar em casa e, com isso, sua condição já difícil se agravava. A chuva, que para muitos é uma alegria, para muitos pode ser um tormento. Essa temática foi belamente retratada no filme “Parasitas”, de Bong Joon Ho. Enquanto chovia, os moradores da mansão se deliciam com convivência familiar e o filho do casal até acampava no quintal, já os empregados (os parasitas), perdiam tudo o que tinham a ponto de irem dormir em um ginásio.

Há um livro de poemas chamado “Zoobreviver”, de Eugênio Ramos Gianetti, um ex-morador de rua de São Paulo e que atualmente (2022) mora em abrigos na capital paulista. Como o título sugere, ele, tantas vezes em condição animal, sobrevive: “zoobrevive”. Ele, enquanto morador de rua, via todo mundo, mas nem todos o viam. Nessa obra, tão parecida com a de Carolina, o escritor o tempo escrever textos que partem do chão, como se ele próprio fosse o chão, e deste lugar, ele sente o cheiro de fezes e de urina. Mas, que ninguém se iluda, este escritor também conseguiu subir, ainda que a passamos mais lentos. Esse livro, por meio de versos, versa sobre o modo consumista, que termina (ou começa?) por consumir o próprio ser humano. Nas palavras do poema da contracapa:

deixando a repugnância de lado

o que sei eu?

o acaso e apenas o acaso

justifica minha existência.

não espero mais nada.

que virão dias piores?

hum, hum...

existir não é o mesmo que viver

minhas opiniões são rudimentares.

na minha idade está cansativo pensar nas coisas.

e esta vida esparsa

e/ou escassa que levo

que me faz assim

beber orvalho dentro de mim (GIANETTI, 2018).

Carolina tinha consciência de que os seus cadernos (diários) ainda seriam publicados. Algumas pessoas a temiam por isso, com medo de terem o nome no diário da escritora. Chegavam a xingá-la, mas ela não se intimidava. Essa não subordinação é marca de Carolina, a ponto de lermos em seu diário momentos chocantes, em que aparecem até os nomes de seus vizinhos, e momentos terríveis, envolvendo incesto e pedofilia.

A escritora quis registrar o inferno em que vivia e conseguiu. Demorou para ter um texto publicado, mas, por meio do então jovem reportem Audálio Dantas, ela conseguiu, tendo parte do seu diário publicado no periódico “O Cruzeiro”. Depois disso, sua vida seguiu na mesma, isto é, com fome, em situações de trabalho degradantes, com problemas com a vizinhança, etc. Até que o seu livro fosse publicado foi um longo processo, que passou por rejeições, como a da estadunidense The Reader Digest, mas, enfim, ele foi publicado e se tornou um sucesso editorial, a ponto de que a autora saiu da favela e foi morar na alvenaria, seu sonho. Mas, os sonhos sempre vêm acompanhados de pesadelos. E os pesadelos vêm quando bem entendem.

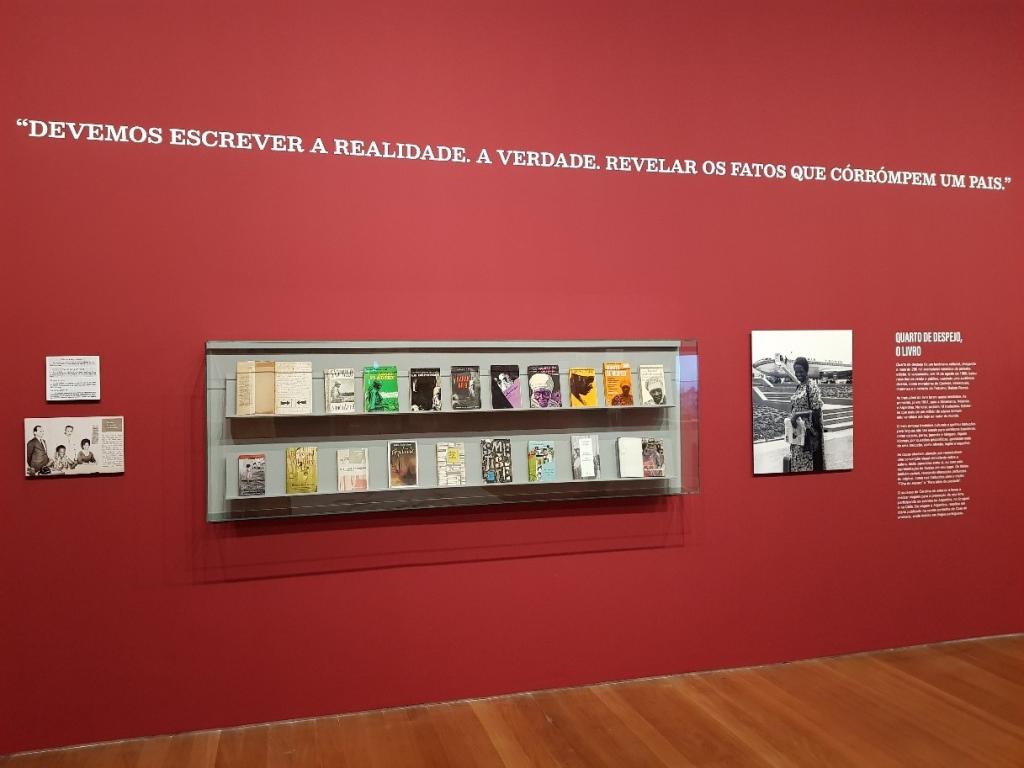

Fotografia da exposição “Carolina Maria de Jesus – Um Brasil para os Brasileiros”, no Instituto Moreira Salles. É possível ler a frase “Devemos escrever a realidade, a verdade, revelar os fatos que corrompem um país.” Abaixo da frase há edições de “Quarto de despejo” traduzidas para diversos idiomas.

Por fim[1], é preciso destacar que a obra de Carolina expressa uma estética da existência que, diferentemente do que muitos podem pensar, não passa pela busca de uma vida bela, mas sim por uma forma de agir diferente e uma constituição da existência que reflete um modo de resistência e uma prática de liberdade ativa. Além disso, esse livro é uma crítica ao confortável estabelecimento de uma sociedade que se recusa a olhar o racismo de modo concreto, preferindo fantasias, como a democracia racial.

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2021.

Eugênio Ramos Gianetti. Zoobreviver. São Paulo: Editora Patuá, 2018.

Roberto da Silva. Os filhos do Governo: a formação da identidade criminosa em crianças órfãs e abandonadas. São Paulo: Editora Ática, 1998.