“A paixão segundo G. H.”, de Clarice Lispector

Se a pessoa não estiver comprometida com a esperança,

vive o demoníaco.

Clarice Lispector, 1979, p. 96-97.

Preciso começar esta resenha com um clichê: o livro de Clarice é arrebatador. E, neste momento que a escrevo, dia 08 de fevereiro de 2022, posso dizer que estou imerso no mundo de Clarice, pois, em 12 de janeiro desse ano, visitei uma exposição a seu respeito no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Para melhor conversar com a escritora, dividirei este texto em sete partes.

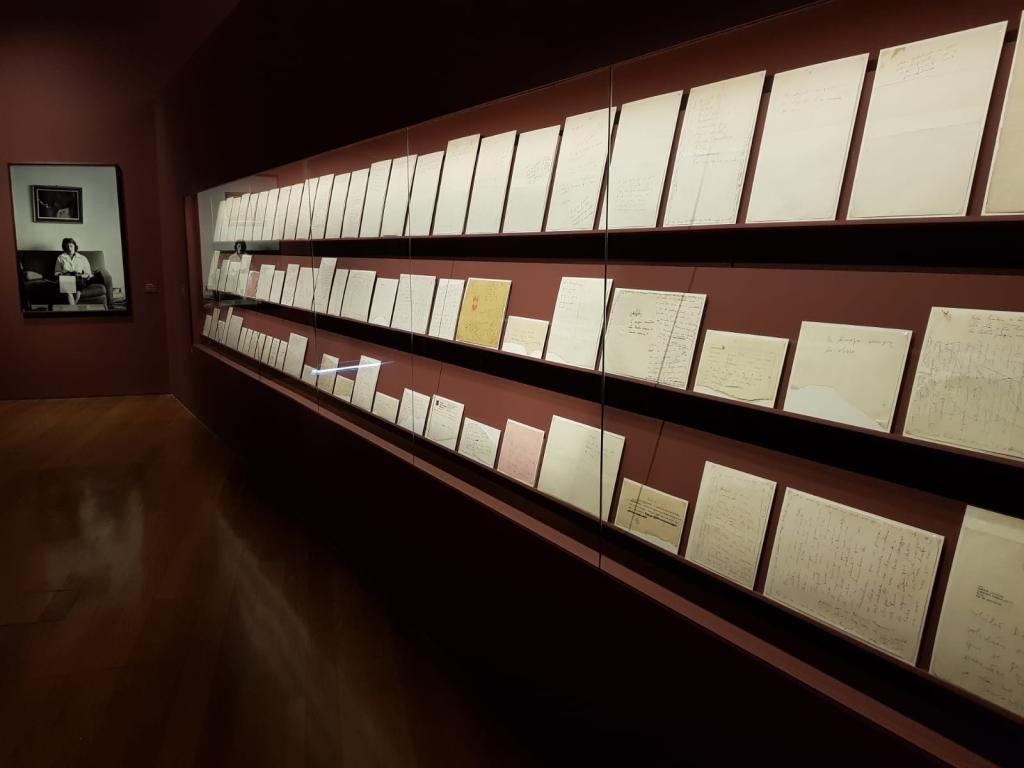

Partes do manuscrito de “Um sopro de vida”, de 1976. Ao fundo, fotografia de Lispector sentada com a máquina de escrever no colo.

1 – “Eu não gosto do bom gosto”

Os versos que dão início a esta parte são da música “Senhas”, de Adriana Calcanhoto, mas bem poderiam servir para Clarice Lispector e G. H., a personagem central de seu romance. Calcanhoto canta: “Eu não gosto do bom gosto/ Eu não gosto do bom senso/ Eu não gosto dos bons modos/ Não gosto”. Tal música faz lembrar, não como algo distante, mas como algo bem próximo, a bela canção de Nina Simone, “Ain't Got No - I Got Life”: “Ain't got no home, ain't got no shoes/ Ain't got no money, ain't got no class/ Ain't got no skirts, ain't got no sweaters/ Ain't got no perfume, ain't got no love/ Ain't got no faith”. Em um parágrafo citei três mulheres cheias de força criativa, que muito me orgulho de ouvi-las.

A personagem G. H., ao que tudo indica, era uma mulher de alta posição social, seja pelo aspecto material, seja pelo cultural. Só que ela se cansa dos “bons modos” a ponto de dizer que a desistência é o maior ato humano: “A desistência tem que ser uma escolha. Desistir é a escolha mais sagrada de uma vida. Desistir é o verdadeiro instante humano. E só esta é a glória própria de minha condição. A desistência é uma revelação.” (LISPECTOR, 1979, p. 172). Ela desiste da vida perfeita que levava, da vida sem vida, do ir e vir dos dias. Ela desiste da beleza e da estética, ela perde o medo do feio. A beleza sufoca, obriga as pessoas a levarem uma vida linda mesmo quando esta é impossível: a beleza abafa o grito.

Coitado de quem for perfeccionista patológico. Coitado de quem se censurar a cada pensamento torto. Coitado de quem não souber caminhar por ruas tortas. Ao escrever estas linhas, eu próprio estou torto em minha profissão, com vontade de desistir de tudo e de tomar outros rumos. Estou farto de tantas coisas... Talvez eu também preciso me encontrar com uma barata... Ou talvez, ao modo de Gregor Samsa, tenho me tornado um inseto asqueroso. Eu não sei. Eu estou cheio de interrogações e Clarice me traz ainda mais.

A perda do medo do feio é complexa e vista de uma ponta à outra de “A paixão segundo G. H.”, segundo vemos. Porém, antes de detalharmos esta obra, caminharemos com outros escritores.

Carolina de Jesus, conhecida de Clarice, e que também visitei exposição no dia 12 de janeiro de 2022, no referido Instituto, era uma mulher que perdeu o medo do feio, seja este representado pela favela, seja por seu próprio corpo, tantas vezes fedido, tantas vezes surrado. “Quarto de despejo” é uma obra que nada tem a ver com o retrato do belo, a menos que este seja visto a partir de seu oposto. Carolina, mulher negra e favelada, é a perda do medo do feio.

Outra escritora é Paulina Chiziane que, por meio de seu romance “Niketche” (2021), tocou em um tema feio à sociedade moçambicana: a poligamia velada e suas consequências. Rami, a protagonista de “Niketche”, por vários momentos se questiona sobre sua beleza e sobre a sua terrível condição social, de mulher casada, mas, ao mesmo tempo, abandonada. Seu marido polígamo, Tony, estabeleceu um harém (in)formal, beneficiando-se de todas e dando pouco, até que Rami se ergue contra essa feiura e mura o rumo de várias vidas.

As heroínas de Clarice, Carolina e Paulina não são românticas, mas trágicas, movidas por uma “deseroização”, nos termos da própria Clarice.

2 – O quarto da empregada e a barata

O apartamento de G. H., uma cobertura, era um bem de alto valor, financeiro e cultural. Financeiro porque uma cobertura é um imóvel caro, e cultural porque toda casa é a cultura de indivíduos, onde se processa o seu ser mais íntimo. Logo após Janair, a empregada de G. H., se demitir, a protagonista resolve limpar os aposentos. Na verdade, não é logo após, mas depois de alguns meses, pois aquele era um cômodo, segundo G. H., que parecia não pertencer à casa. E é diante dessa limpeza que virão revelações, como a seguir:

E que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em anda. Mesmo dentro dele, eu continuava de algum modo do lado de fora. Como se ele não tivesse bastante profundidade para me caber e deixasse pedaços meus no corredor, na maior repulsão de que eu já fora vítima: eu não cabia. (LISPECTOR, 1979, p. 41).

Quem nunca se sentiu desabrigado dentro de um ambiente familiar? Quem nunca se sentiu desconfortável dentro do trabalho, da própria casa, da família, da cidade em que vive? “Dogville”, de Lars von Trier e estrelado por Nicole Kidman, conta a história de uma moça que foge para uma pequena cidade e que lá sofre todo tipo de torturas, até ao ponto de se “despersonalizar”, nos termos de Clarice. Esse filme me inspirou o poema abaixo:

A noite do dia

Eu cresci e andei sozinho pelo mundo.

Então eu caí e fui me esconder

em uma cidadezinha inocente.

Os olhares a mim lançados,

de desconfiança, logo se converteram

em esperança. Pude dormir.

Trabalhei por mim e pelos outros.

Como poderia retribuir o bem

senão com mais bem?

Então eu senti minhas mãos calejarem

e a desconfiança dos olhares voltar.

Meu trabalho dobrou.

Eu, que com tanto esforço comprei

bonecos de porcelana,

percebi que eles corriam perigo.

Entraram em meu trabalho.

Entraram em minha vida.

Entraram.

Meus bonecos foram quebrados.

Minhas lágrimas, que eu achava

que não mais existiam, voltaram.

Então eu tive que sumir.

Do dia para a noite

o dia virou noite.

Pintura “Som da meia-noite”, de 1975, de Clarice Lispector

De repente, afinal, grandes acontecimentos também se dão de repente, G. H. encontra-se com o feio, com o estranho, com o nojento: uma barata. então sua vida não será mais a mesma. Uma simples barata foi o suficiente para toda uma história nascer. A quem quer que grandes coisas lhe ocorram para que possa viver “de verdade”, que leia “A paixão segundo G. H.”. Esta obra é o monólogo de G. H. a partir do quarto da empregada e da barata. Só isso – e tudo isso. A descrição da barata é assustadora:

Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era na verdade potente. Tudo ali havia secado – mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e no entanto atuais. Saber que elas estavam na Terra, e iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro homem surgido já as havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas, saber que elas haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleo e carvão no mundo, e lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras – a resistência pacífica. Eu sabia que baratas resistiam a mais de um mês sem alimento ou água. E que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável. E que, mesmo depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha... Há trezentos e cinquenta milhões de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu elas já o cobriam vagarosas. (LISPECTOR, 1979, p. 44).

Quem olha para a vida e a observa em tantos detalhes? Talvez isso só ocorra diante de crises. Crises são os melhores momentos para reflexões, como dizia Hannah Arendt: “Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão” (ARENDT, 2009, p. 223). A crise de G. H. se deu após o encontro com um inseto asqueroso. A crise de cada um pode se dar por qualquer fator: a perda de um amor, a perda de um emprego, uma frustração qualquer...

3 – O perigo de estar vivo

Dizia Riobaldo que “Viver é muito perigoso” (ROSA, 2020, p. 25). Guimarães Rosa, por sua vez, era muito apreciado por Clarice (2020, p. 440), que chegou a dizer para Fernando Sabino:

Fernando,

estou lendo o livro de Guimarães Rosa, e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim! É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele, ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente – e nesse sentido ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode dizer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas este agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena! A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai mesmo assim, misturado. Acho a mesma coisa que você: genial. Que outro nome dar? Esse mesmo.

(...)

E a obra de G. H., no sentido de construção de si, é a prova de que é perigoso estar vivo. Parece banal essa constatação, mas, não é. Não é. Podemos morrer dentro de nossos próprios lares, física ou psicologicamente. Uma palavra tem o poder de destruir e de construir. Podemos sair de nossas casas e, de repente, sermos impelidos por um acontecimento violento e nunca mais sermos os mesmos. É por isso que Nietzsche valorizará tanto a “força plástica”, que será a capacidade da pessoa não ceder ao ressentimento e de, pelo contrário, até se fortalecer.

(...) penso esta força crescendo singularmente a partir de si mesma, transformando e incorporando o que é estranho e passado, curando feridas, restabelecendo o perdido, reconstituindo por si mesma as formas partidas. Há homens que possuem tão pouco esta força que, em uma única vivência, em uma única dor, frequentemente mesmo em uma única e sutil injustiça, se esvaem incuravelmente em sangue como que através de um pequenino corte; por outro lado, há homens nos quais os mais terríveis e horripilantes acontecimentos da vida e mesmo os atos de sua própria maldade afetam tão pouco que os levam em meio deles ou logo em seguida a um suportável bem-estar e a uma espécie de consciência tranquila (NIETZSCHE, 2003, p. 11).

Eis a dimensão estoica nietzschiana, eis o sentido do “Amor fati” (amor ao destino). G. H. poderia ter sido tragada pela vida, pela barata e pelas despersonalizações, mas, ao contrário, se fortaleceu, sem se tornar, todavia, uma heroína estereotipada.

Quem pode sondar o que se passa no interior da caixa craniana do vizinho ou da própria? É esse um dos poderes das obras literárias, sondar o ser humano para além do que podem fazer as máquinas e os remédios. A literatura é perigosa.

4 – A Bíblia

Clarice, por meio de G. H., não foge ao confronto, à ironia e às referências bíblicas. Há momentos em que ela cita o texto sagrado de modo literal, há momentos em que ela o parodia e em outros em que ela, G. H., age como se estivesse orando, afinal, toda oração também é uma confissão. No “Pai Nosso” há o pedido de perdão dos pecados; nas orações dos profetas há sempre o pedido pelo perdão.

“A paixão segundo G. H.” é um monólogo, que tantas vezes possui um teor de oração, mas não uma súplica passiva, pelo contrário. A protagonista se insurge até contra Deus. Há pessoas que têm medo de Deus, como se Ele fosse tão fraco e vaidoso que não pudesse ser questionado. Clarice enfrenta esse tabu, o que pode tornar a sua obra, segundo uma má interpretação, blasfema, mas, ela não é. Viver é perigoso e Deus sabia disso ao criar tudo.

5 – A despersonalização

G. H., antes de entrar no quarto de Janair, era inteira e ciente do que era na sociedade, até que um acontecimento, um único acontecimento capaz de dividir a sua vida, foi o bastante para lhe fazer refletir sobre o que era, ou sobre o que não era.

Dirá G. H. que só apreciará a mudez, só saberá ouvir a mudez quem muito falou. A despersonalização é um ato de quem sabe que foi alguma coisa. Só quem muito falou e se esforçou para ser pode se despersonalizar. Um escritor de repente se cansa do que escreve e se sente incapaz de novos enredos; um juiz pode duvidar que exista justiça; e Deus pode duvidar que alguém venha a se salvar. Tudo isso é despersonalização, o ato de alguém se desconstruir, o que não é brincadeira. Deus destruir a humanidade algumas vezes.

Dentro desse contexto é que ocorrerá a “deseroização”, que é um ato de apologia ao fim e ao fracasso. Não ao acaso quase todos os heróis são representados como belos, como faces do sucesso. A deseroização, por seu lado, é o oposto, é o fim do culto ao indivíduo. Como será possível confiar em alguém, como se este fosse capaz de nos dar felicidade? A felicidade é sempre provisória. O herói bate o rosto contra a parede e sua face deixa de ser bela.

Filmes como “A onda”, de Dennis Gansel, “A caça”, de Thomas Vinterberg, e “O substituto”, de Tony Kaye, ajudam a problematizar a deseroização da figura docente. Em “A caça”, um professor primário é acusado de pedofilia. Em “O substituto”, um professor vê uma aluna se suicidar e seu poder de interferência é quase nulo. Filmes românticos como “Ao mestre com carinho”, de James Clavell, “Sociedade dos poetas mortos”, de Peter Weir, e “Escritores da liberdade”, de Richard LaGravenese, são interessantes pois abordam o poder de transformar vidas que possui o professor, porém, têm o risco de mostrar apenas a face romântica, heroica da educação. Segundo Jan Masschelein e Maarten Simons:

(Re)conhecer essa função também explica nossa duradoura fascinação pelos inúmeros filmes feitos desde o nascimento do cinema que retratam a escola e, particularmente, o professor como agentes capazes de ajudar os alunos a escaparem de seu mundo da vida e de seu (aparentemente predestinado) lugar e posição na ordem social. Talvez não seja coincidência que esses filmes são quase tão populares como as histórias de amor. (MASSCHELEIN & SIMONS, 2019, p. 68).

Como é importante a deseroização, pois, com ela, é possível superar um grave dilema: o de exaltar e o de execrar, atitudes muito perigosas. Não é porque gostamos de algo que ele mereça o nosso apoio incondicional, e não é porque algo nos desagrada que ele é de todo ruim. A vida não é simples assim, por isso que ela é perigosa.

Porque não quero mais sequer a concretização de um ideal, quero é ser apenas uma semente. Mesmo que depois dessa semente nasçam de novo os ideais, ou os verdadeiros, que são um nascimento de caminho, ou os falsos, que são os acréscimos. Estaria eu sentindo o que desejaria sentir? Pois a diferença de um milímetro é enorme, e este espaço de um milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo o que vi. É perigoso. Os homens elogiam muito o que sentem. O que é tão perigoso como execrar o que se sente. (LISPECTOR, 1979, p. 127).

6 – O esquecimento

E o que é a vida, afinal de contas? Dizia Nietzsche, um “poder obscuro”: “Não é a justiça que se acha aqui em julgamento, nem tampouco a misericórdia que anuncia aqui o veredicto: mas apenas a vida, aquele poder obscuro, impulsionador, inesgotável que deseja a si mesmo” (NIETZSCHE, 2003, p. 30). A vida de G. H. foi de tal modo alterada que ela chegou a desejar a barata. Quer algo mais “obscuro” do que isso? É em momentos aparentemente cinzentos que revelações podem ocorrer. Podem, não quer dizer que ocorrerão. Para isso é preciso uma boa dose de sensibilidade, e também de insensibilidade. Há situações em que só é possível continuar a viver se o indivíduo tiver “força plástica”, ou, nos termos de Clarice, “esquecimento”: “Para que eu continue humana meu sacrifício será o de esquecer?” (LISPECTOR, 1979, p. 13).

O princípio é exatamente esse: esquecer. Para que alguém supere as dificuldades é preciso esquecer de muitas situações anteriores. Para que um professor possa voltar para uma sala problemática é preciso esquecer um pouco (ou muito) que aquele não é um ambiente agradável. Carolina brincava, diante de sua vida de catadora de papel: ““Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: Faz de conta que eu estou sonhando.” (JESUS, 2021, p. 29). É preciso sonhar dormindo. É preciso também sonhar acordado. Tem algo mais relacionado ao esquecimento do que o sonho? Quando sonhamos, colocamos de lado a realidade, ou a ressignificamos. A barata foi o sonho de G. H., a sua ressignificação.

7 – O demoníaco[1]

A citação que abre esta resenha, “Se a pessoa não estiver comprometida com a esperança, vive o demoníaco”, faz lembrar a de Dante, quando, junto com Virgílio, entra pelos portões do Inferno:

VAI-SE POR MIM À CIDADE DOLENTE,

VAI-SE POR MIM À SEMPITERNA DOR,

VAI-SE POR MIM ENTRE A PERDIDA GENTE.

MOVEU-SE JUSTIÇA O MEU ALTO FEITOR,

FEZ-ME A DIVINA POTESTADE, MAIS

O SUPREMO SABER E O PRIMO AMOR.

ANTES DE MIM NÃO FOI CRIADO MAIS

NADA SENÃO ETERNO, E ETERNA EU DURO.

DEIXAI TODA ESPERANÇA, Ó VOS QUE ENTRAIS. (DANTE, 2019, p. 37).

Há situações na vida em que parece que o tédio realmente nos abraçou e, com ele, a vontade de jogar tudo para o alto. Parece que nos despersonalizamos, parece que o que está à nossa frente é um inseto asqueroso, uma barata. há situações em que parece que a nossa esperança ficou para trás. Todavia, quem ainda não souber, que agora passe a saber, dizer “estou carregando um fardo nas costas”, em referência a Sísifo, não é das melhores expressões, pois Odisseu encontra esse personagem grego no Hades, isto é, no Inferno, no Canto XI de “Odisseia”. Então, e sendo um pouco estoico, é preciso afirmar a vida, o que não significa ser ingênuo no sentido negativo, mas buscar forças na fraqueza. Talvez com essa postura afirmativa seja possível manter viva a esperança, e não viver o “demoníaco”.

Alighieri, Dante. A Divina Comédia – Inferno. Trad. de Italo Eugenio Mauro. São Paulo: Editora 34, 2019.

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. São Paulo: Ática, 2021.

Clarice Lispector. A paixão segundo G. H. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979.

______________. Carta a Fernando Sabino. In: ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Friedrich Wilhelm Nietzsche. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Trad. de Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.

Hannah Arendt. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2009.

Jan Masschelein & Maarten Simons. Em defesa da escola: uma questão pública. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2019.

João Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

Paulina Chiziane. Niketche: uma história de poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.