“O Morro dos Ventos Uivantes”

Algumas tramas atravessam o tempo e o imaginário das pessoas. São histórias que, mesmo quando a gente nunca teve contato direto com a obra, acabam chegando até nós de algum jeito: pelos personagens, por cenas icônicas, por referências que vão se acumulando ao longo da vida e passam a habitar nossa memória como se fossem lembranças próprias. Algumas dessas obras a gente lê na adolescência e, nessa idade, tudo parece definitivo. Vem a ilusão de que o amor é sempre para sempre e de que o sofrimento, quando existe, vem embalado como intensidade romântica. “O Morro dos Ventos Uivantes” entra fácil nesse pacote. Muita gente cresce com a sensação de que conhece Cathy e Heathcliff como se fossem velhos conhecidos. Isso ajuda a explicar por que toda nova adaptação do romance de Emily Brontë que chega ao cinema vem cercada de desconfiança, dedos em riste e aquela pergunta silenciosa: “pra quê mexer nisso de novo?”. A coluna Sétima Arte desta semana tenta jogar um pouco de luz sobre essas indagações em torno da nova versão que acaba de chegar aos cinemas e já adianta a resposta para a pergunta anterior: a diretora Emerald Fennell não só mexe nisso de novo como bagunça tudo com gosto.

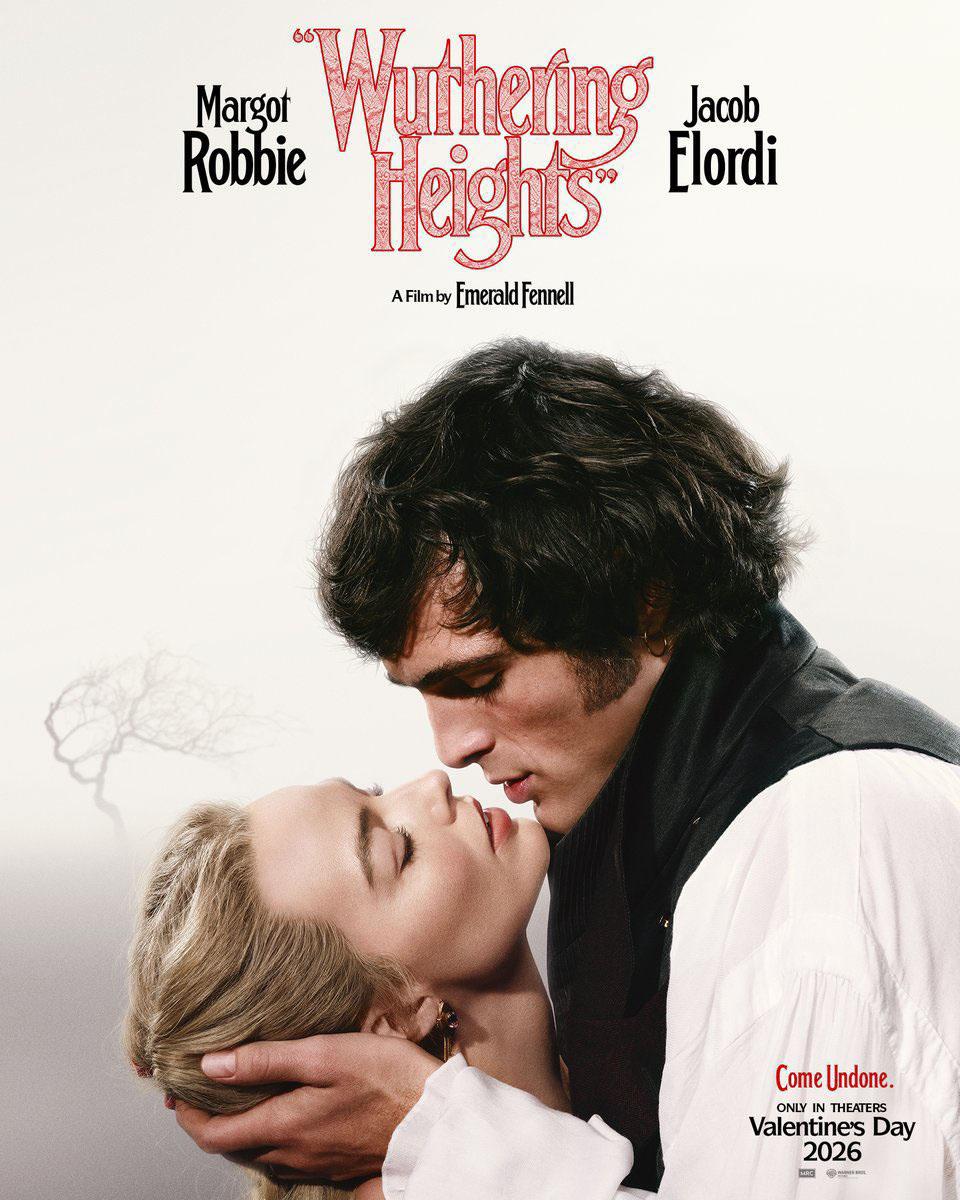

Vamos começar falando das polêmicas aspas no título do filme. As aspas, nesse caso, não são um capricho gráfico nem um truque de marketing. Funcionam quase como um pedido de licença irônico. A própria diretora chegou a se pronunciar para a imprensa alertando que as aspas são um tipo de “isso aqui é a minha versão”. Por isso, “O Morro dos Ventos Uivantes”, de Emerald Fennell, não é uma reconstituição fiel do famoso livro e nem pretende ser. É uma leitura afetiva, exagerada, barulhenta, cheia de cor, música alta, suor e figurino que parece ter saído de um desfile temático meio gótico, meio TikTok (e olha que eu uso muito pouco essa rede). Fennell não está interessada em reproduzir o século XIX com precisão de museu; o que ela quer é filmar obsessão, desejo, frustração e crueldade emocional como se tudo estivesse sempre à beira de transbordar. Em vários momentos, transborda mesmo.

Sobre o elenco podemos resumi-lo a duas pessoas: Margot Robbie e Jacob Elordi. Robbie faz uma Cathy que se alterna entre o charme quase infantil e uma crueldade bem consciente. Não é uma personagem fácil de gostar e isso é mérito. Há algo de autoconsciente na atuação dela, como se Cathy soubesse que está presa numa tragédia e resolvesse performar isso, brincar com o próprio papel. Já Jacob Elordi apresenta um Heathcliff mais interessante, principalmente quando abandona o romantismo torturado e assume de vez o sujeito amargo, ressentido, disposto a machucar de volta. A química entre os dois existe, mas não naquele sentido clássico de amor de cinema. Entre eles o que há é atrito, tensão, uma sensação constante de que essa relação só se mantém viva porque é ruim para todo mundo envolvido. O filme não romantiza isso o tempo todo, tanto que, às vezes, parece querer esfregar esse incômodo na nossa cara.

Visualmente, o longa é um exagero assumido. A casa no morro parece um bloco de pedra paralisado no meio de uma explosão, enquanto a mansão dos Linton tem algo de organismo vivo, com paredes que parecem respirar. Tudo é muito calculado, muito bonito, muito construído e isso cria um efeito curioso, porque em certos trechos do filme, a gente se sente mais observador do que participante. É como se estivéssemos vendo uma encenação consciente de si mesma, um grande teatro de emoções em que ninguém é exatamente humano, mas todos são intensos demais para ignorar. Funciona? Às vezes sim, às vezes cansa.

Parte da rejeição ao filme, principalmente por parte dos críticos, vem justamente desse excesso. Em um de seus filmes anteriores, Saltburn, de 2023, Fennell já havia chocado o público com erotismo, obsessão e exagero (a cena da banheira é tão difícil de digerir quanto de esquecer). Agora, a diretora britânica caminha numa linha muito próxima, percorrendo um caminho que começa no erotismo explícito, perpassa uma trilha sonora anacrônica, até despertar no público a sensação de que ela está mais interessada em criar impacto do que necessariamente respeitar os silêncios do romance original. Dá para entender quem torce o nariz. Também dá para entender quem se diverte com a ousadia. No fundo, o que incomoda muita gente não é só o que está na tela, mas o fato de alguém ter ousado mexer num livro que, para muitos leitores, virou quase um pedaço da própria identidade. Não é só um clássico, é uma memória afetiva.

O curioso é que, quando o filme para de performar tanto e aceita a própria tragédia, ele ganha outra densidade. O final, mais contido no espetáculo e mais honesto no sofrimento, acerta em cheio. É ali que algo finalmente soa verdadeiro, menos posado, menos “olha como eu sou estiloso” e mais “olha o estrago que essas duas pessoas causaram uma na outra e em todo mundo ao redor”. Fica a sensação de que, se o filme tivesse confiado um pouco mais nesse registro ao longo do caminho, talvez o impacto fosse ainda maior.

Por que assistir “O Morro dos Ventos Uivantes”? No fim das contas, o novo filme de Emerald Fennell é uma obra que divide opiniões porque quer dividir. Ele cutuca o apego dos fãs ao livro, provoca quem espera uma adaptação respeitosa e flerta com o ridículo sem medo de parecer excessivo. Nem tudo funciona, nem tudo convence. Mas há algo de honesto nessa tentativa de filmar um amor que sempre foi torto, violento e, sim, meio insuportável e isso, com certeza, faz a ida ao cinema valer a pena. Talvez o erro não esteja em exagerar o drama, mas em fingir que essa história alguma vez foi sutil, porque realmente não é. Boa sessão!